浙江大学智能生物产业装备创新团队(IBE)王一娴研究员、应义斌教授在Nature Communications上发表研究论文“Machine learning-powered activatable NIR-II fluorescent nanosensor for in vivo monitoring of plant stress responses”。这项研究提出了一种基于机器学习的激活型NIR-II荧光纳米传感器,用于实时、非破坏性地监测植物胁迫反应。利用NIR-II荧光成像的敏感性,该传感器能够提供高分辨率、深层次的植物胁迫信息,为早期病害诊断和防治提供了可靠的工具。

图1.本文在Nature Communications期刊上发表的相关信息

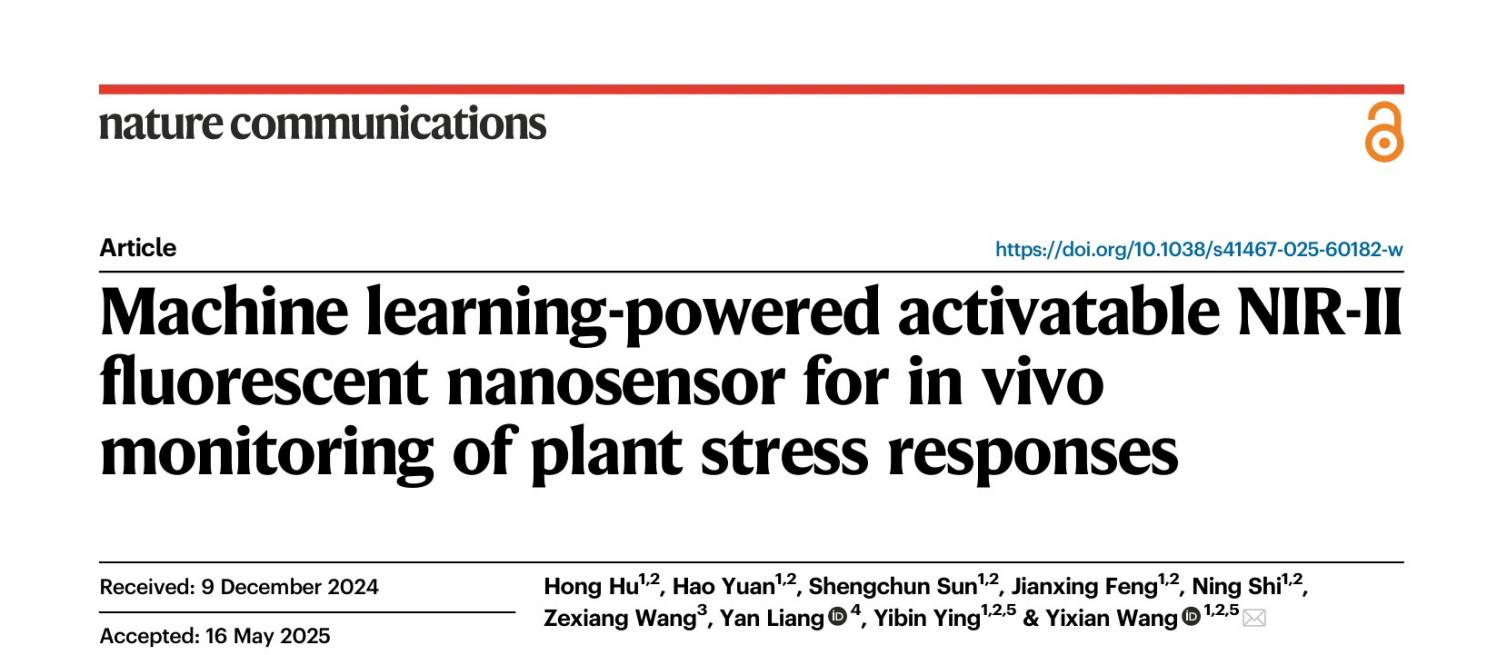

植物面临的非生物胁迫和生物胁迫,已显著降低了作物产量,严重威胁全球粮食安全。因此,及时、准确地监测植物胁迫相关的信号分子变得尤为重要。传统的植物胁迫监测方法往往具有侵入性,且灵敏度较低,无法持续跟踪细微的植物胁迫反应。这项研究开发的NIR-II荧光纳米传感器,通过非破坏性的方式,能够实时、灵敏地监测植物体内H2O2信号,显著提升了监测的精度和灵敏度。创新型传感器将聚集诱导发射(AIE)荧光分子与多金属氧钼酸盐(POM)结合,创造了高选择性的“开/关”荧光机制。该设计有效地减少了植物自发荧光的干扰,从而精准检测低浓度的H2O2。

图2. NIR-II传感器设计和表征

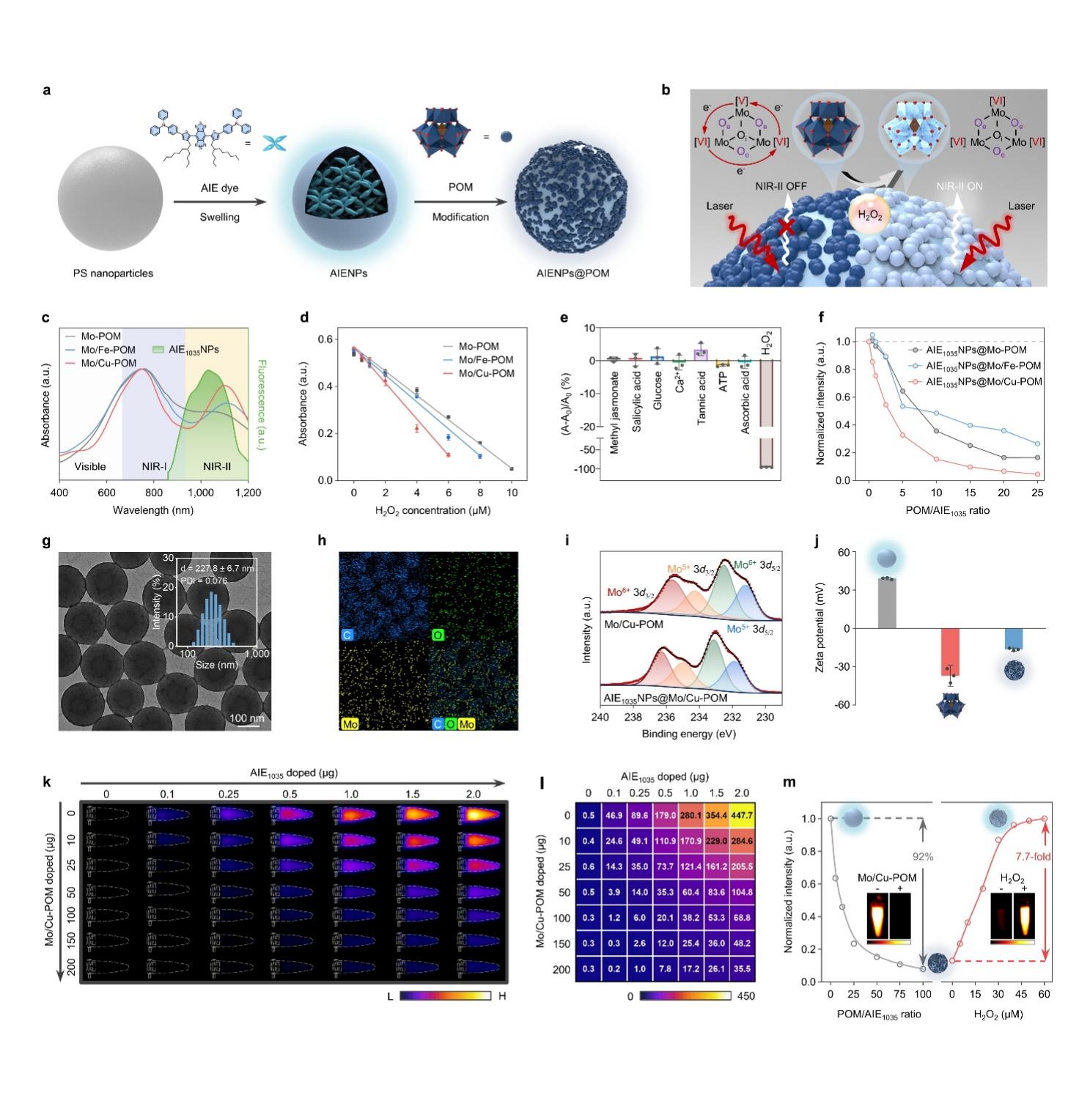

纳米传感器在多个植物物种中成功应用,包括拟南芥、生菜、菠菜、辣椒和烟草等,展示了其广泛的适用性。该研究还首次结合机器学习模型,能够通过实时荧光信号,准确地分类不同的胁迫类型,为精准农业提供了新的技术方案。

图3.基于机器学习的植物胁迫状态监测

在本研究中,该传感器成功应用于机械损伤、热胁迫以及病原诱导的植物胁迫监测。研究表明,H2O2信号的变化与植物的生理反应紧密相关,通过实时监测胁迫信号的变化,可以揭示植物胁迫反应的动态过程。同时,利用机器学习模型分析NIR-II荧光数据,能够快速区分不同植物物种胁迫类型,提供高效的植物健康监测手段。

该论文第一作者为浙江大学IBE团队的博士研究生胡虹,通讯作者为浙江大学IBE团队王一娴研究员。王一娴现任浙江大学生物系统工程与食品科学学院研究员/长聘副教授,浙江大学IBE团队成员。长期从事致病微生物信息感知研究,围绕新型功能纳米材料制备、高性能光学传感器件研制、作物生物逆境胁迫信息原位感知方法研发、农产品食源性致病菌快速检测模型构建等方面开展了系统性研究工作。先后主持了国家优秀青年基金项目、国家基金面上项目、国家重点研发计划课题、浙江省重点项目等。以通讯作者或第一作者发表包括Nature Communications,Advanced Materials,Advanced Science,Biosensors and Bioelectronics等在内的SCI期刊论文30余篇。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-60182-w